農業物聯網中的傳感器技術革命

來源:傳感器之家 發布時間:2025-07-05 11:19:22在現代農業轉型升級過程中,傳感器技術正發揮著越來越關鍵的作用。作為農業物聯網的感知終端,各類環境傳感器構建起連接物理世界與數字系統的橋梁,推動傳統農業向智慧農業的跨越式發展。

農業環境監測網絡構建

多參數傳感系統實現了對農作物生長環境的全方位監控。在大棚種植場景中,分布式部署的溫度傳感器能夠以0.5℃的精度監測空間溫差,配合濕度傳感器構建三維環境模型。某番茄種植基地的實踐表明,采用16點網格化監測后,環境調控能耗降低23%的同時,產量提升了15%。土壤墑情監測網絡則通過頻域反射原理,以10厘米為間隔獲取剖面水分分布,為精準灌溉提供數據支撐。

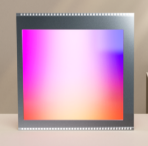

光照管理是設施農業的重要環節。光合有效輻射傳感器(PAR)可測量400-700nm波段的光量子通量,配合補光系統實現光強精準調控。某草莓溫室采用動態補光策略后,果實糖度提升2度,成熟期縮短7天。二氧化碳濃度監測同樣關鍵,NDIR原理的傳感器能實現±30ppm的測量精度,當濃度低于800ppm時自動觸發氣肥補充系統。

技術突破與應用創新

惡劣環境適應性是農業傳感器的核心技術挑戰。采用陶瓷封裝和防腐鍍層的傳感器探頭,在95%RH高濕環境下仍能保持5年以上的穩定性。某水稻育秧工廠的監測數據顯示,經過特殊處理的電極式pH傳感器在營養液中的漂移量小于0.1pH/年。無線傳感網絡的低功耗設計則解決了田間供電難題,太陽能供電的LoRa節點可實現3年免維護運行。

數據融合技術提升了監測系統的智能化水平。通過機器學習算法分析多傳感器歷史數據,能夠提前3-5天預測霜凍、干旱等農業災害。某柑橘園的智能預警系統使凍害損失減少60%。邊緣計算技術的應用實現了數據的本地化處理,將環境調控指令響應時間從秒級縮短到毫秒級。

產業升級與未來發展

成本優化推動了傳感器的大規模普及。國產化MEMS技術的突破使土壤溫濕度傳感器價格下降70%,畝均監測成本控制在50元以內。標準化通信協議的制定則解決了不同廠商設備的互聯互通問題,某省級農業物聯網平臺已接入超過10萬個傳感節點。

精準農業對傳感器提出了更高要求。新一代光譜傳感器可同時檢測葉片含水量、葉綠素含量等生理指標,為精準施肥提供依據。無人機載傳感器系統實現了農田三維建模,配合地面固定節點構成天地一體化監測網絡。隨著5G技術的商用,農業傳感器正朝著微型化、智能化、網絡化方向快速發展,為智慧農業建設提供堅實的技術支撐。

從單點監測到全網協同,傳感器技術的進步正在深刻改變農業生產方式。未來,生物傳感器、量子傳感器等新技術的應用,將進一步推動農業生產的精準化和智能化,為實現農業高質量發展提供新的技術路徑。這場由傳感器驅動的農業革命,不僅提升了生產效率和資源利用率,更為保障糧食安全、實現農業可持續發展開辟了新途徑。

農業物聯網中的傳感器技術革命

- 上一篇:氣體流量傳感器的核心技術解析

- 下一篇:稱重傳感器故障診斷與維護指南