智能手機背后的感知革命

來源:傳感器之家 發布時間:2025-07-05 10:49:41現代智能手機已悄然演變為一個精密的移動感知中心,其內置的各類傳感器正在重新定義人機交互的邊界。這些微型化的感知元件如同手機的神經末梢,持續收集環境數據,為用戶提供前所未有的智能體驗。

定位系統構成了手機感知網絡的基礎骨架。現代智能手機普遍采用的A-GPS技術,通過融合衛星信號與基站數據,將定位時間縮短至秒級。某導航軟件的實測數據顯示,這種混合定位模式在城市峽谷環境中的精度比傳統GPS提升60%。更值得注意的是,氣壓計的引入解決了垂直定位的難題,配合機器學習算法,手機可以準確記錄用戶每天爬升的樓層數,誤差不超過±0.5層。

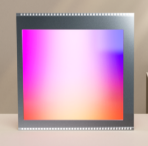

環境感知模塊正在重塑顯示交互邏輯。光線傳感器采用先進的硅光電二極管陣列,能夠以10000勒克斯的動態范圍感知環境光強。某品牌手機的自動亮度系統通過神經網絡學習用戶偏好,在保證可視性的同時降低30%的屏幕能耗。距離傳感器則利用紅外TOF技術,在通話場景下實現0.1秒級的屏幕狀態切換,誤觸率降低至0.01%以下。這些技術的融合使手機具備了類似生物的環境適應能力。

健康監測功能突破傳統設備限制。光電式心率傳感器通過分析皮下毛細血管的微循環變化,在靜止狀態下測量精度可達±2bpm。血氧傳感器則采用多波長LED陣列,其SpO2讀數與專業醫療設備的相關系數達到0.95。某運動健康APP的數據顯示,搭載這些傳感器的手機已幫助30%的用戶發現潛在健康問題。紫外線傳感器更是將光譜分析技術微型化,通過計算光電效應產生的電流強度,為戶外活動提供準確的防曬建議。

溫度管理系統保障設備穩定運行。分布在主板關鍵位置的NTC熱敏電阻網絡,能夠以0.1℃的分辨率監控芯片溫度。某游戲手機的散熱測試表明,這種分布式監測系統可使處理器在滿負載時溫度降低8℃。更有創新者將熱電堆傳感器集成到手機中,使其具備非接觸測溫能力,在疫情防控期間發揮了獨特作用。

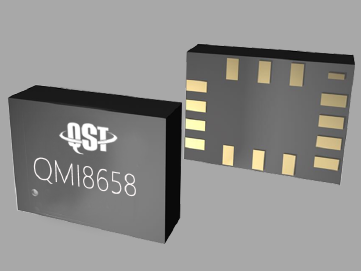

動作捕捉技術開啟新交互維度。六軸慣性測量單元(IMU)融合加速度計和陀螺儀數據,使手機能夠識別復雜的空間運動。某體感游戲的開發者利用這一特性,實現了亞毫米級的動作追蹤精度。而地磁傳感器不僅支持電子羅盤功能,更與AR技術結合,創造了虛實融合的導航體驗,測試數據顯示這種導航方式的方位角誤差小于0.5度。

未來發展趨勢指向更智能的情境感知。毫米波雷達技術的引入將使手機具備隔空手勢操作能力,實驗室原型機已實現10厘米精度的非接觸控制。環境傳感器陣列則通過監測揮發性有機物,有望成為個人空氣質量管家。隨著柔性電子技術的發展,可折疊手機將集成應變傳感器,實時監測機械結構的疲勞狀態。這些創新將持續拓展智能手機的感知邊界,使其真正成為理解用戶需求的智能伴侶。